台湾人面鱼-灵异节目与社媒-集体想象恐怖符号-都市传说回潮

九十年代台湾“人头鱼”爆红,媒体放大与错视心理相互加成渔业品牌受挫后重塑为“台湾鲷”。到AIGC时代再度回潮,事实查核给出识别要点。

粥粥酱suki

台湾人头鱼真相复盘 都市传说起源与时间线

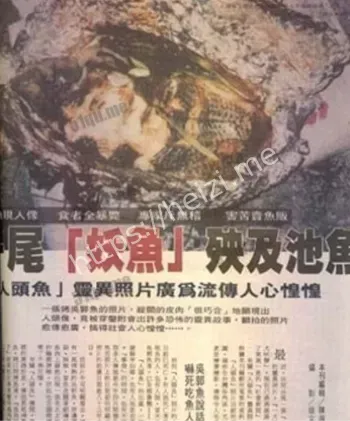

九十年代的岛内新闻圈,最不缺“奇闻轶事”。所谓“人头鱼”就是其中的顶流爆款:有人说在郊区烤到一条“吴郭鱼”,拍照冲洗后竟显出“人脸”,还伴随“鱼开口说台语”的流漂版本。最初只是街谈巷议,随后被地方版面与深夜灵异节目接力扩散,位置坐标从高雄到嘉义各有说法,越传越玄。等到电视镜头一照、报纸标题一叠加,这桩传闻就从餐桌小故事升级成全民话题,“人头鱼”三个字,成了九十年代的社交暗号。

灵异节目传播链与媒体放大效应 经典话术是如何炼成的

当年的节目特别会营造悬念:先上一张低清照片,再配上颤抖旁白与惊悚配乐,最后抛出“专家也难以下定论”的金句。观众对未知的好奇,被包装成收视密码。更关键的是,影像的“再复制”不断降质,噪点与反光被脑补成眉眼五官,于是“看似更像人”。这种叙事范式,后来被无数“灵异图鉴”照搬。你以为自己在看证据,其实是在看一次次被加工的故事。

空想性错视科学解释 为什么我们总能在鱼身上看见脸

人眼对“脸”的识别高度敏感,一旦看到两点一线、对称阴影,就会自动拼出“眼鼻嘴”。鱼鳞纹理、烤痕、油渍反光恰好提供了这些线索再加上冲洗和翻拍带来的对比拉高、细节糊化,错视就更容易发生。换句话说,我们不是在“发现真相”,而是在“满足大脑的脸谱成瘾”。这一心理机制,解释了为什么不同批次、不同地点的“人面鱼”,照片长得却“惊人相似”。

从吴郭鱼到台湾鲷 产业与品牌如何承受传言冲击

“人头鱼”火了,真鱼却有点受伤。吴郭鱼作为便宜好养的民生鱼,突然背上“灵异滤镜”,买气与价格一度受影响。渔业端的应对并不复杂:其一是强调正规检验与产地管理,其二是品牌重塑,改用“台湾鲷”等更友好的名称,拉开与传闻的距离。事实证明,科普与命名一起上,市场情绪会慢慢归位消费者愿意为“可验证的安心感”买单,而不是为“人脸滤镜”埋单。

AIGC时代的二次回潮 事实查核与网民识别攻略

进入短视频年代,“人头鱼”换了马甲再度回归:高清“人脸鱼”在海外湖泊“被抓拍”,嘴巴还会动。看上去更真,但细节经不起放大:鱼类解剖不对、光影方向冲突、边缘抠像破绽,稍作停帧就露馅。面对这类视频,识别攻略很朴素:追源头、查首发、看反证必要时对比物种特征与环境逻辑。有人在黑子网调侃,“如果一条鱼会说话,它首先要解决的是怎么在水里发声而不呛到自己”,道理简单却管用。